Übersicht

Live Fussball

Ligen

Übersicht

Live Wintersport

Resultate und Wertungen FIS

Resultate und Wertungen IBU

Übersicht

Live Eishockey

Resultate und Tabelle

Übersicht

Live Tennis

Turniere

Resultate

Übersicht

Live Motorsport

Rennen und Wertungen

Dienste

blue news – social media

Swisscom

- Sport

- Live & Resultate

- Fussball

- Fussball-Videos

- Fussball Frauen

- Ski

- Hockey

- Tennis

- Motorsport

- Weitere

- Sport im TV

- Fussball

- Super League

- Challenge League

- Champions League

- Fussball Frauen

- Bundesliga

- Premier League

- Serie A

- LaLiga

- Ligue 1

- Europa League

- Conference League

- Videos

Carl Lutz Der Schweizer, der Zehntausende Juden vor dem Holocaust rettete

Von Agnes Hirschi

22.11.2020

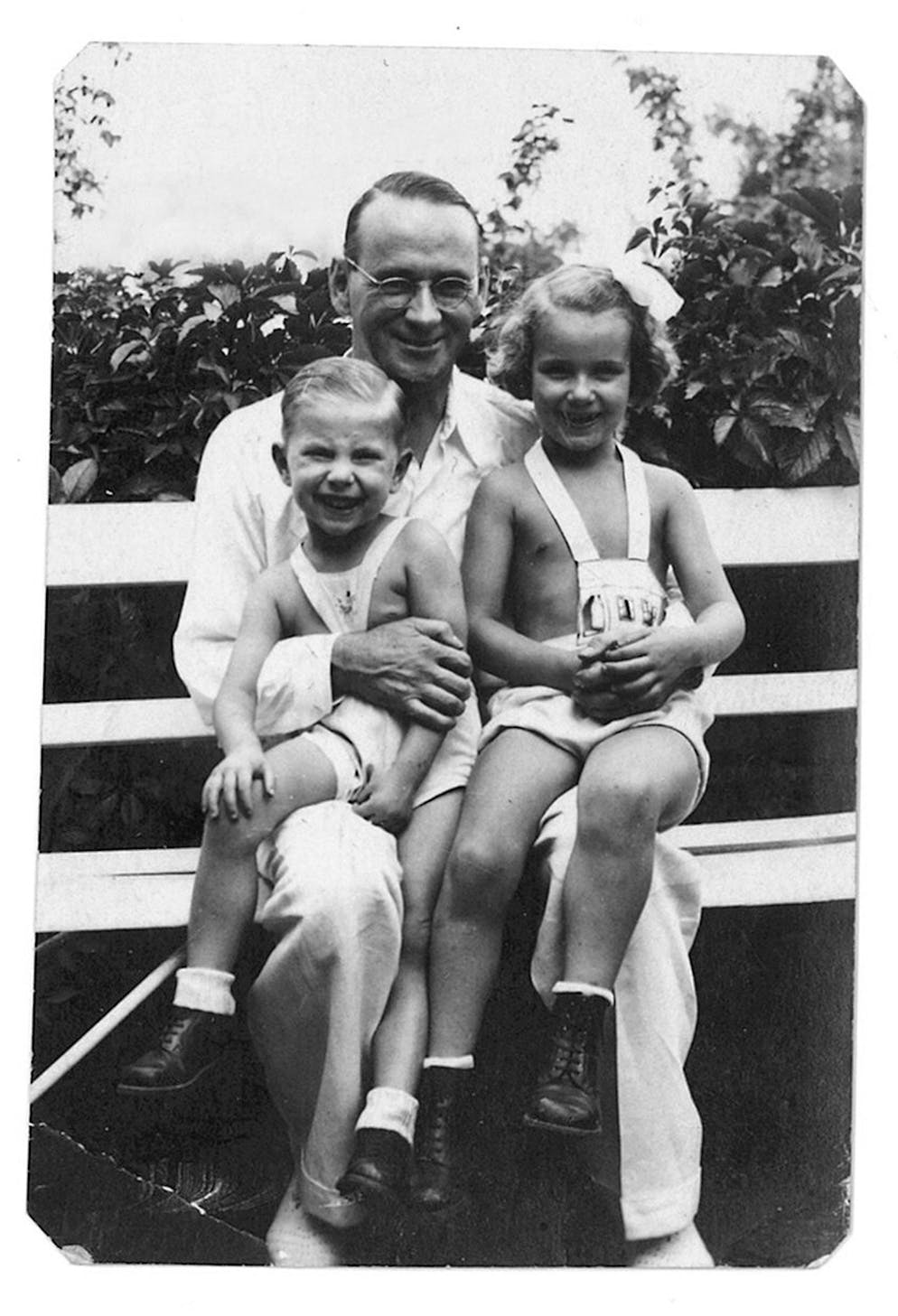

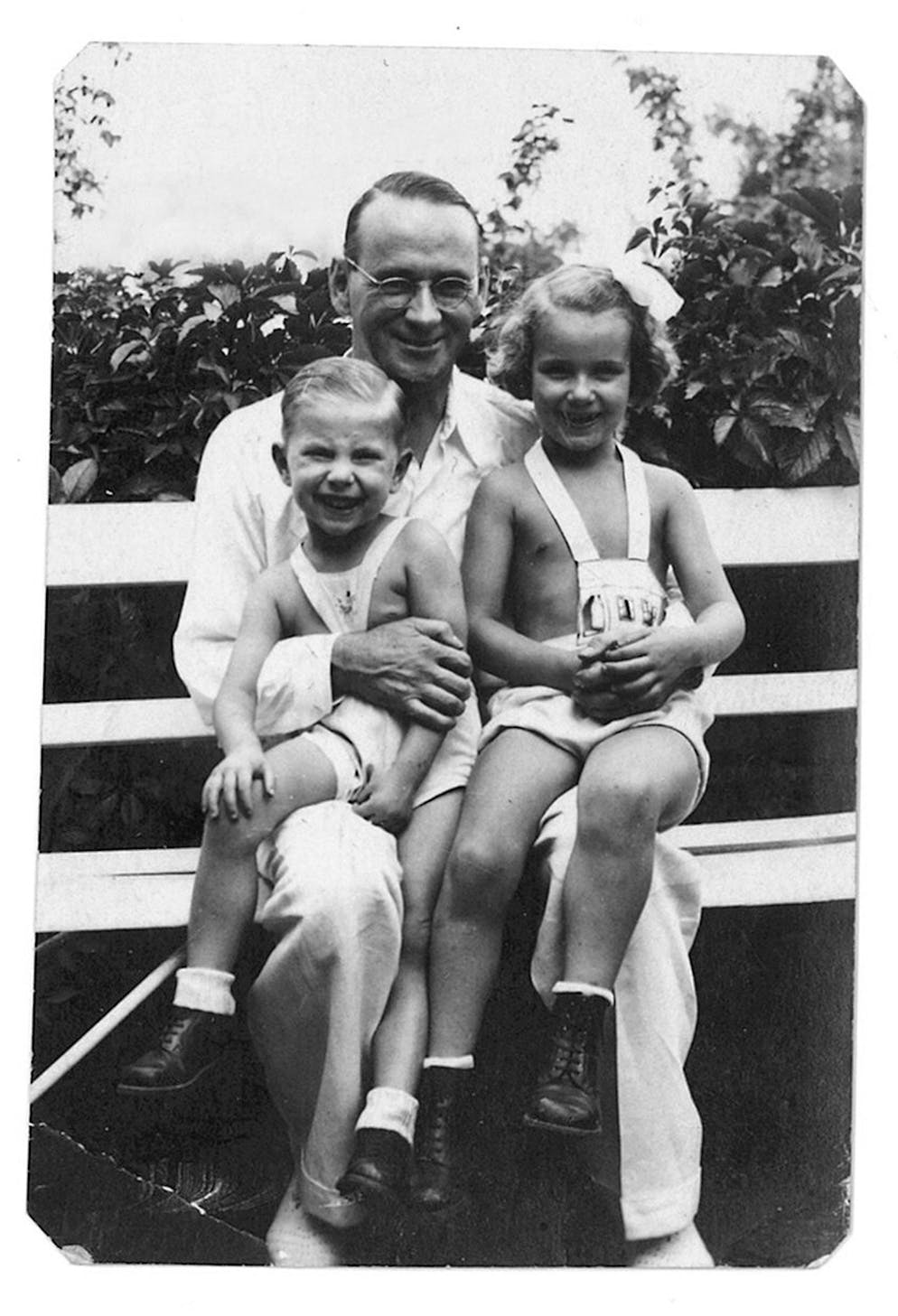

Carl Lutz mit Agi und Tomi, dem Sohn des Chauffeurs, im Garten der Lutz-Residenz in Buda, Ungarn, 1944.

Bild: Carl Lutz

Agi und ihre Mutter Magda im Garten der Lutz Residenz in Buda, Ungarn, 1944.

Bild: Carl Luzt

Carl Lutz, Magda und Agi, Bern.

Bild: Carl Lutz

In den Ruinen der ehemaligen britischen Gesandschaft in Budapest: Carl Lutz (4. von links), neben ihm Geoffrey Tier; Gertrud Lutz-Fankhauser (letzte Reihe, 6. von rechts); Magda Grausz (5. von rechts); Agnes Grausz-Hirschi steht genau vor Gertrud Lutz-Fankhauser, Buda, Ungarn, 13. Februar 1944.

Bild: United States Holocaust Memorial Museum

Carl Lutz mit Agi und Tomi, dem Sohn des Chauffeurs, im Garten der Lutz-Residenz in Buda, Ungarn, 1944.

Bild: Carl Lutz

Agi und ihre Mutter Magda im Garten der Lutz Residenz in Buda, Ungarn, 1944.

Bild: Carl Luzt

Carl Lutz, Magda und Agi, Bern.

Bild: Carl Lutz

In den Ruinen der ehemaligen britischen Gesandschaft in Budapest: Carl Lutz (4. von links), neben ihm Geoffrey Tier; Gertrud Lutz-Fankhauser (letzte Reihe, 6. von rechts); Magda Grausz (5. von rechts); Agnes Grausz-Hirschi steht genau vor Gertrud Lutz-Fankhauser, Buda, Ungarn, 13. Februar 1944.

Bild: United States Holocaust Memorial Museum

Der Schweizer Diplomat Carl Lutz bewahrte in Budapest während des Zweiten Weltkriegs Zehntausende Juden vor dem Holocaust. In einem neuen Buch berichten Zeitzeugen von seiner Rettungsaktion.

Zwischen März 1944 und Januar 1945 leitete der Schweizer Diplomat Carl Lutz (1895 bis 1975) in Budapest eine umfangreiche Rettungsaktion. Seine Erfindung des Schutzpasses ermöglichte die grösste zivile Rettungsaktion von Juden während des Zweiten Weltkriegs.

Lutz und sein Rettungsteam hatten mehr als 50'000 Schutzbriefe ausgestellt und verfolgte Jüdinnen und Juden in 76 sogenannten Schweizer Schutzhäusern untergebracht und damit Zehntausende vor Deportationen, Erschiessungen und Todesmärschen bewahrt.

Das Buch «Unter Schweizer Schutz», herausgegeben von Agnes Hirschi und Charlotte Schallié, enthält Gespräche mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sowie Berichte, Briefe und Vorträge von Überlebenden in Israel, den Vereinigten Staaten, der Schweiz, Ungarn, Grossbritannien und Kanada. Hirschi ist die Stieftochter von Lutz und war als sechsjähriges Mädchen in Budapest dabei. Seit mehr als 20 Jahren sammelt sie Zeugnisse von Überlebenden.

Das über 500 Seiten dicke Buch zeigt die aussergewöhnliche Reichweite und das Ausmass der humanitären Hilfe von Carl Lutz und erinnert an seine selbstlose Grosstat. Er kämpfte sein Leben lang um die staatliche Anerkennung seines Einsatzes, der von der offiziellen Schweiz als «Kompetenzüberschreitung» gewertet wurde.

Er wurde mehrfach ausgezeichnet, war dreimal für den Friedensnobelpreis nominiert und erhielt von Yad Vashem den Ehrentitel «Gerechter unter den Völkern». Im Jahr 2018 wurde im Bundeshaus in Bern ein «Carl Lutz Saal» eingeweiht.

«blue News» publiziert exklusiv das Selbstzeugnis von Agnes Hirschi. Es handelt sich hier um einen originalen Textauszug aus dem Buch «Unter Schweizer Schutz». Deshalb erfolgten keine Anpassungen gemäss «blue News»-Regeln.

Agnes Hirschi: «Der englische Pass veränderte mein Leben»

Dass ich das Glück hatte, den Holocaust in Budapest zu überleben und später in der Schweiz aufzuwachsen, habe ich Carl Lutz zu verdanken. Meine Mutter und ich waren jedoch ein Sonderfall.

Bis Mitte März 1944 führte die gutbürgerliche Mittelschicht – Juden und Nichtjuden – in Budapest, zu der auch meine engere Familie gehörte, ein ziemlich normales Leben. Ein Jahr zuvor hatte Hitler bereits den hohen Lebensstandard in Ungarn kritisiert. Im reichen Agrarland war weiterhin genug Nahrung vorhanden und das Alltagsleben verlief für viele Menschen in verhältnismässig geordneten Bahnen. Auch die ungarischen Juden wiegten sich in Sicherheit. Sie hatten als Soldaten im Ersten Weltkrieg für ihr Land gekämpft. Sie waren überzeugt, als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft akzeptiert zu sein.

Das sollte sich am 19. März 1944 schlagartig ändern. An diesem Tag, es war ein Sonntag, sind die Nazis in Budapest einmarschiert. Sie stiessen auf keinen Widerstand. Ein Vormittag hatte genügt, um Ungarn zu besetzen, denn überall lauerten Verräter. Für die Juden hatte der Einmarsch verheerende Folgen. Abertausende von Menschen wurden innert weniger Tage arbeitslos und geächtet, weil sie jüdischen Glaubens waren.

Rigorose antijüdische Gesetze traten in Kraft: Die Juden mussten den gelben Stern tragen, durften nur noch zu bestimmten Zeiten einkaufen, durften keine öffentlichen Verkehrsmittel benützen und ihre Besitztümer wurden mehrheitlich beschlagnahmt. Die Heirat zwischen Juden und Ariern wurde verboten, an die Spitze jüdischer Betriebe wurden Christen gesetzt und christlichen Dienstmädchen war es nicht länger erlaubt, in jüdischen Familien zu arbeiten.

Mein Vater, Sándor Grausz, war ein Geschäftsmann. Er hatte im V. Bezirk, in der Nähe des Parlamentsgebäudes, eine herrschaftliche Sechszimmer-Wohnung gemietet. Es waren grosse hohe Räume, den grössten nannten wir «Rittersaal». In der eleganten Bibliothek aus dunklem Mahagoniholz, deren Regale mit Tausenden von Lederbänden gefüllt waren und die im hinteren Teil der Wohnung lag, war das Büro meines Vaters untergebracht. Er war selbstständiger Getreidemakler und tätigte auch Geschäfte an der Börse. Zwei grosse Schreibtische standen in seinem Büro. Einer für ihn und einer für seinen Mitarbeiter Imre Kranzler. Nachts führte er lange Auslandsgespräche mit seinen Geschäftspartnern und brüllte mit seiner kräftigen Stimme ins Telefon, so dass man ihn trotz der guten Isolation bis in die Wohnräume hörte. (Dieses Telefonbrüllen hat sich mir so eingeprägt, dass ich noch heute am Telefon extrem laut spreche.)

Unsere Wohnung lag nur wenige Gehminuten vom Gebäude der früheren Amerikanischen Gesandtschaft am Freiheitsplatz entfernt, wo sich das Büro von Vizekonsul Carl Lutz in der Abteilung für «Fremde Interessen» der Schweizer Gesandtschaft befand. Die Vadász-Gasse mit dem sogenannten Glashaus war nur wenige Schritte vom herrschaftlichen Mietshaus an der Báthory-Strasse entfernt. Wenn man sich aus dem Fenster lehnte, konnte man das Glashaus sehen. Es war ein eindrucksvolles Gebäude, errichtet in den 30er-Jahren im Bauhausstil. Die weisse Glasfassade mutete sehr modern an. Fast täglich, wenn ich mit meiner Mutter zum nahe gelegenen Markt an der Hold-Gasse zum Einkauf ging, kamen wir am Glashaus vorbei.

Nach der deutschen Invasion am 19. März 1944 war es gefährlich geworden, auf die Strasse zu gehen. Meine Eltern verliessen das Haus deshalb so wenig wie möglich. Ich durfte nicht mehr in den nahe gelegenen Park gehen, sondern spielte im grossen Innenhof mit den anderen Kindern aus der Nachbarschaft.

Auf den Strassen lauerten deutsche Soldaten, Polizisten und Pfeilkreuzler. Man riskierte, angehalten zu werden; immer wieder musste man die Papiere vorweisen. War etwas nicht in Ordnung, wurde man auf den Polizeiposten gebracht – gelegentlich auch erschossen. Deshalb hatten meine Eltern beschlossen, mich für einige Wochen zu Bekannten aufs Land zu schicken. Ich hatte nichts dagegen, denn das versprach Abwechslung und mehr Freiheit. Unser Kindermädchen Mimi war Christin und stammte aus Debrecen. Sie sollte mich zu ihrer Familie mitnehmen. Doch bereits nach wenigen Tagen zeigte sich, dass ich auf dem Land auch nicht in Sicherheit war. Als meine Eltern erfuhren, dass dort Vorbereitungen für die Deportationen getroffen wurden, benachrichtigten sie Mimi, sie solle mich bald wieder nach Budapest zurückbringen.

Je ernster die Lage wurde, desto häufiger zogen sich meine Eltern zu vertraulichen Gesprächen ins Schlafzimmer zurück. «Nicht vor dem Kind», hiess es dann. Sie sagten es auf Deutsch, was ich damals nicht verstand. Es gab nur ein Thema: «Wie können wir überleben? Wie soll es mit unserer Familie weitergehen?» Ich war in London/Hendon zur Welt gekommen und deshalb als britische Staatsbürgerin und als Angehörige einer «feindlichen Macht» gefährdet, deportiert zu werden. Meine Eltern waren nicht praktizierende Juden und betrachteten sich als voll integriert, hatte doch mein Vater im Ersten Weltkrieg für sein Vaterland gekämpft. Wohl war in meiner Geburtsurkunde als Religion «Anglikanerin» eingetragen, aber darauf war kein Verlass. Nicht auszudenken, wenn man mich abgeholt und von meiner Familie getrennt hätte.

Deshalb beschlossen meine Eltern, den Schweizer Vizekonsul Carl Lutz um Hilfe zu bitten. Er leitete die Abteilung «Fremde Interessen der Schweizer Gesandtschaft» in Budapest und vertrat die Interessen von zwölf kriegführenden Ländern, darunter auch Grossbritannien. Er war die Ansprechperson für eine britische Staatsbürgerin. Eines Morgens, im Mai 1944, machten wir uns auf den Weg zur nahe gelegenen Schweizer Gesandtschaft. Meine Mutter hatte sich besonders hübsch angezogen – in meinem Haar prangte eine grosse rosarote Masche. Nach einigem Warten gelang es uns, bis zum Büro von Carl Lutz vorzudringen. Ein grosser ernster Mann hinter einem riesigen Schreibtisch empfing uns. Es war «Konsul Lutz», wie er in Budapest von den Hilfesuchenden genannt wurde, – und er lächelte. Meine Mutter – damals 33 Jahre alt, eine bildhübsche Ungarin –, und das sechsjährige Mädchen mit den blonden Locken, gefielen dem ernsten Mann, der keine eigenen Kinder hatte. Meine Mutter brachte auf Deutsch ihr Anliegen vor: Sie bat um Schutz für das Kind, das Engländerin war. Lutz überlegte und sagte, wir sollten in einigen Tagen wiederkommen.

Bei unserem nächsten Besuch eröffnete uns Lutz, dem meine hübsche Mutter ausnehmend gut gefiel, dass er für uns mehr tun wolle. Meine Mutter könne als Hausdame in seiner Residenz in Buda arbeiten und in die kleine Dienstbotenwohnung ziehen. Er habe es mit seiner Frau Gertrud so besprochen. Mutter überlegte nicht lange. Das war eine grosse Chance für uns, eine Lösung, die auch mein Vater befürwortete. «Dann seid ihr in Sicherheit», meinte er. Ende Juni zogen wir in die kleine Wohnung im Hof der Residenz der Lutz-Familie ein und blieben bis Kriegsende dort. Meine Mutter tat ihre Arbeit und ich fand in Tomi, dem Sohn des Chauffeurs von Lutz, einen Spielkameraden. Tomi war vier Jahre alt, zwei Jahre jünger als ich und machte alles mit, was ich ihm vorschlug. Im grossen Haus mit den 50 Zimmern gab es für uns Kinder viele Möglichkeiten, herumzutollen.

So ging es bis Mitte Oktober. Nach dem Putsch der Pfeilkreuzler wurde die Lage ernst. Der Krieg wollte kein Ende nehmen, es war mit der Belagerung von Budapest zu rechnen. Gertrud Lutz fuhr mehrmals zu Bauern aufs Land, um Nahrungsmittel einzukaufen. Auch diese Fahrten waren nicht ungefährlich. Sie packte das Auto voll mit Kartoffeln, Linsen, Eiern, Mehl – alles was sie ergattern konnte. Der Keller wurde als Schutzraum eingerichtet, mit einer Küche, fliessendem Wasser und WC. Geschirr und Pfannen sowie Bettzeug wurden in den Keller gebracht. Von alldem merkte ich damals wenig.

Im November 1944 begann die Belagerung von Budapest – Bomben fielen. In Buda, wo die Residenz lag, war die Bombardierung besonders intensiv. In der Nähe der Residenz der Familie Lutz befand sich ein ehemaliges Dominikanerkloster, wo die Deutschen ein Militärkrankenhaus eingerichtet hatten. Man hörte das Stöhnen der Verwundeten Tag und Nacht. Immer häufiger fielen die Bomben und wir mussten uns im Luftschutzkeller in Sicherheit bringen, oft mitten in der Nacht. Dann weckte mich meine Mutter, ich nahm, verschlafen wie ich war, meine Puppe Vera und wir gingen die Treppen hinunter in den Keller. Zuerst nur gelegentlich und für einige Stunden – bei Fliegeralarm.

Trotz der kritischen Situation wollte Carl Lutz unbedingt noch richtig Weihnachten feiern. Der Tannenbaum war geschmückt, das Hauspersonal im Wohnzimmer versammelt, Lutz spielte auf dem Harmonium, das er aus Amerika mitgebracht hatte, und es gab ein feines Essen. Doch plötzlich ertönten die Sirenen, es war Fliegeralarm. Ich packte meine Puppe und begab mich, wie alle anderen, in den Luftschutzkeller. Nach Weihnachten kamen die sogenannten «Bombenteppiche» zum Einsatz, und wir lebten vorwiegend im Keller. Wir waren 30 Personen: das Ehepaar Lutz, das Hauspersonal, der Chauffeur mit Familie, zwei englische Ehepaare, deren Wohnung durch Bomben zerstört wurde, sowie sechs Polizisten zu unserem Schutz. Es war eng und düster. Es gab kein Tageslicht – keine frische Luft. Für mich wurden zwei grüne Plüschfauteuils zusammengeschoben – das war mein Bett. Ich war noch klein.

Am Anfang gab es genug zu essen und regelmässige Mahlzeiten. Frau Lutz hatte gut eingekauft und vorgesorgt, und meine Mutter half fleissig in der Küche mit. Doch mit der Zeit wurde die Versorgung zum Problem. Zuletzt, nachdem das Nachbarhaus auch bombardiert und zerstört worden war und von dort weitere ausgebombte Leute zu uns flüchteten und verpflegt werden mussten, gab es nur noch Suppen. Schlimmer war aber, dass der Ölvorrat für die Petrollampen erschöpft war und mit der Zeit auch der Vorrat an Kerzen ausging. Wir sassen stundenlang im Dunkeln. Das habe ich als sehr schlimm empfunden, denn ich konnte meine Bilderbücher nicht mehr anschauen.

So haben wir mitten im Winter zwei Monate im feuchten, ungeheizten Luftschutzkeller der Britischen Gesandtschaft verbracht. Unser Haus wurde von zwanzig Bomben getroffen und brannte zwei Tage lang über unseren Köpfen ab. Es grenzte an ein Wunder, dass der Benzintank im Hof, gefüllt mit 3000 Litern Treibstoff, nicht explodierte und dass der Keller standhielt. Wir haben überlebt! Während wir im Keller bangten, wurde unser gesamtes Hab und Gut von plündernden Pfeilkreuzlerbanden aus dem brennenden Haus getragen und angeblich «gerettet». Wir sahen es nie wieder.

Pest wurde schon am 18. Januar 1945 befreit, in Buda wurde aber noch während drei Wochen weitergekämpft. Endlich, Mitte Februar: die Befreiung. Russische Soldaten stürmten in den Keller und riefen «Chassi – chassi» [Uhren – Uhren]. Sie nahmen die Uhren und stürzten sich auch auf den Alkohol. Dabei waren sie nicht wählerisch, sie tranken auch Flaschen mit Kölnischwasser aus. Weil meine Mutter befürchtete, dass ich vor den ruppigen Soldaten Angst haben würde, sagte sie, ich solle mich unter dem Bett verstecken und stillhalten. Ich tat es. Ein Russe schoss unters Bett. Kein «Mucks» war zu hören. Meine Mutter wurde totenbleich. Als die Soldaten gegangen waren, kroch ich unverletzt unter dem Bett hervor. Ich hatte einen Schutzengel.

Wie wir diese schlimme Zeit überstanden haben? Ich weiss es nicht. Aber es gab keine Alternative.

Am 13. Februar durften wir endlich den Keller verlassen. Ein grossartiger Moment, den Carl Lutz auf einem Gruppenfoto festhielt. Natürlich drängte es mich ins Freie und vor das Haus. Der Anblick aber war schrecklich: Auf dem Platz vor der Gesandtschaft lagen Bombenhülsen, Ruinen, Geröll, Autowracks, Leichenteile und tote Pferde. Es stank bestialisch. Rasch zog mich meine Mutter wieder ins Haus.

Die Lutz-Residenz mit den 50 Zimmern war vollständig ausgebrannt. Ich fand es faszinierend, in den verlassenen Räumen, die früher von britischen Diplomatenfamilien bewohnt gewesen waren, herumzuspazieren. Ich fand dort wunderbare Quartett-Kartenspiele und Puppen. Im ehemaligen Esszimmer lag ein Kristallglas auf dem Boden, das im Feuer vollständig geschmolzen war. Ich bewahre es heute in der Vitrine als kostbare Erinnerung auf.

Das Ehepaar Lutz musste Budapest im Mai 1945 verlassen und reiste über Istanbul und dem minenverseuchten Mittelmeer in die Schweiz zurück. Meine Mutter und ich kehrten wieder in unsere alte Stadtwohnung zurück. Bald stiess auch mein Vater wieder zu uns. Obwohl er einen Schutzbrief besass, war er nicht in ein Schutzhaus gegangen, sondern hatte sich mit gefälschten Papieren durchgeschlagen. Unsere zuvor herrschaftliche Wohnung war in einem schrecklichen Zustand, die Räume waren voller Abfall und die Möbel beschädigt, hatten dort doch Dutzende von Menschen Unterschlupf gefunden. Auch sonst folgten schwierige Nachkriegsjahre. Die Stadt lag in Ruinen, es fehlte an allem und die Versorgung mit Nahrungsmitteln war schlecht.

Eigentlich hätte ich 1944 eingeschult werden sollen. Doch das war nicht möglich. Nach Kriegsende, im Sommer 1945, habe ich zusammen mit zwei gleichaltrigen Freundinnen den Stoff der ersten Klasse im Schnellgang – innerhalb dreier Monate – vermittelt bekommen. Die zweite Primarklasse konnte ich bereits in der öffentlichen Schule besuchen. Endlich war alles einigermassen normal und das Leben geregelt. Ich hoffte, dass es so bleiben würde. Doch es kam anders.

Carl Lutz und meine Mutter blieben in Kontakt. Weil aber beide noch verheiratet waren, mussten sie sich erst scheiden lassen. Im September 1949 kam Carl Lutz nach Budapest, heiratete meine Mutter und wir reisten zu dritt im Arlberg-Express in die Schweiz – nach Bern. An der Grenze wurden unsere Dokumente sehr eingehend geprüft. Meine Mutter und ich wurden auch medizinisch untersucht.

Carl Lutz besass seit den Dreissigerjahren in Bern eine Vierzimmerwohnung, in der seine ältere ledige Schwester Emma lebte, und die er bei seinen Heimataufenthalten bewohnte. Dort wohnten fortan auch meine Mutter und ich, zusammen mit «Tante Emma». «Onki», wie ich Carl Lutz seit Budapest nannte, arbeitete damals im Bundeshaus in Bern. Ein Beamtenleben – das er nicht gewohnt war. Seine Vorgesetzten schienen sich wenig für seine Berichte aus Budapest zu interessieren. Darunter litt er sehr. Immerhin fand er in meiner Mutter eine Gesprächspartnerin, mit der er über seine Zeit in Budapest sprechen konnte. Es war bei uns täglich Thema.

Ich konnte am Anfang kaum mitreden. Ich war elf Jahre alt und sprach noch kein Deutsch. Trotzdem wurde ich in die 5. Klasse der Sekundarschule Monbijou gesteckt. Das war im September – also schon mitten im Schuljahr. Ich musste rasch Deutsch lernen und hätte auch im Französisch den Anschluss an die Klasse finden sollen. Es hiess also, Wörter und Grammatik büffeln. Nach einem halben Jahr war ich recht gut integriert, nur im Rechnen hatte ich noch Mühe. Berndeutsch lernte ich von den Kindern auf der Strasse.

Obwohl Onki sehr lieb zu uns war, fiel es meiner Mutter sehr schwer, sich einzuleben. Es lebten damals sehr wenige Ausländer in der Schweiz und viele Berner waren gegenüber Fremden skeptisch und abweisend. Onki tat alles, um uns das Einleben zu erleichtern, hatte aber, da er zuvor immer im Ausland gelebt hatte, nur wenige Freunde. Am Sonntag fuhren wir jeweils mit dem Auto an einen schönen Platz, am liebsten an den Thunersee. Er wollte uns die Schweiz zeigen. Er verwöhnte uns, brachte meiner Mutter oft Blumen mit und mir Schokolade. Er war harmoniebedürftig und tat alles, damit alle um ihn herum zufrieden waren. Leider hatte er in Budapest seine Gesundheit ruiniert und litt unter ständigem Kopfweh. Mir gegenüber entwickelte er väterliche Gefühle, und ich gewann ihn sehr lieb. Er war immer für mich da und kümmerte sich um meine Ausbildung.

Nach der 6. Klasse Sekundarschule konnte ich die Aufnahmeprüfung machen und das Progymnasium besuchen. Da ich ein Einzelkind war und blieb, sollte ich Pfadfinderin werden. Dort fand ich viele gute Kameradinnen. Nach der Quarta besuchte ich die Töchterhandelsschule in Bern (THB) und konzentrierte mich auf Sprachen: Deutsch, Französisch, Englisch und Italienisch. Es war ein Privileg, die THB zu besuchen, denn dort wurde nicht nur das Rüstzeug für Sekretärinnen geboten, sondern auch auf Allgemeinbildung Wert gelegt.

Im Jahr 1955 trat Carl Lutz seine Stelle als Konsul in Bregenz an. Meine Mutter und ich blieben in Bern. Es gab noch kaum Autobahnen und die Autofahrt nach Bregenz dauerte damals vier Stunden. Onki machte diesen Weg oft zweimal die Woche. Das Autofahren mit dem «Opeli», wie er sein metallisch blaues Auto nannte, machte ihm Spass. Er hatte es in den USA gelernt, wo er zwanzig Jahre gelebt hatte. Die Wochenenden verbrachte er mit uns in Bern. Im Sommer fuhren auch meine Mutter und ich nach Bregenz und genossen die damals neu begonnenen Aufführungen auf der Seebühne.

Nach Abschluss der Handelsschule trat ich meine erste Stelle bei Wagons-Lits-Cook in Genf an. Ich wurde anschliessend jeweils für einige Monate nach Luzern, Lausanne und London versetzt. Mich hatte die Reiselust gepackt, ich war ausgeflogen. Onki wurde im Jahr 1962 pensioniert und er und meine Mutter lebten nun allein in der Berner Wohnung. Sie machten einige Reisen, auch nach Israel, als eine Strasse in Haifa nach Carl Lutz benannt wurde, und sie fuhren nach Walzenhausen, als Onki Ehrenbürger seines Heimatortes wurde.

Ich heiratete im Herbst 1962 und zog nach Zürich. Nach der Geburt des ersten Kindes kehrten wir nach Bern zurück. Meine Mutter wurde depressiv. Ich war schwanger mit dem zweiten Sohn, als sie sich an einem trüben Novembertag im Jahr 1966 das Leben nahm. Sie hatte sich, obwohl von Carl umsorgt und verwöhnt, das Leben in der Schweiz anders vorgestellt und hatte Mühe mit der Schweizer Mentalität.

Onki wurde Witwer und verwöhnte von da an mich und meine beiden Söhne – seine Enkelkinder. Er besuchte uns sehr oft und brachte immer etwas mit. Er starb am 13. Februar 1975 an einem Herzinfarkt, eine Woche bevor das Haus an der Brückfeldstrasse, das er seit 40 Jahren bewohnt hatte, abgerissen wurde.

Bibliografie: Unter Schweizer Schutz. Die Rettungsaktion von Carl Lutz während des Zweiten Weltkriegs in Budapest – Zeitzeugen berichten, Agnes Hirschi und Charlotte Schallié (Herausgeberinnen), Limmat Verlag, 512 Seiten, 48 Fr.

Zurück zur Startseite