Übersicht

Live Fussball

Ligen

Übersicht

Live Wintersport

Resultate und Wertungen FIS

Resultate und Wertungen IBU

Übersicht

Live Eishockey

Resultate und Tabelle

Übersicht

Live Tennis

Turniere

Resultate

Übersicht

Live Motorsport

Rennen und Wertungen

Dienste

blue news – social media

Swisscom

- Sport

- Live & Resultate

- Fussball

- Fussball-Videos

- Fussball Frauen

- Ski

- Hockey

- Tennis

- Motorsport

- Weitere

- Sport im TV

- Fussball

- Super League

- Challenge League

- Champions League

- Fussball Frauen

- Bundesliga

- Premier League

- Serie A

- LaLiga

- Ligue 1

- Europa League

- Conference League

- Videos

Pflege in der Coronakrise «Öffentlichkeit realisiert endlich, wie wichtig die Pflege ist»

Von Jennifer Furer

20.3.2020

Das Coronavirus bringt das Pflegepersonal ans Limit. Noch ist der Höhepunkt der Krise nicht erreicht. Zwei Pfleger erzählen aus ihrem Alltag in einer psychiatrischen Einrichtung.

Respekt gebührt jenen Menschen, die in Zeiten der Coronakrise ihre eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund rücken, um anderen Menschen zu helfen. Zu diesen zählen in diesen Tagen die Pflegefachkräfte.

Während für den grössten Teil der Bevölkerung Social Distancing angesagt ist, schaffen Pflegerinnen und Pfleger Nähe zu Patienten, die darauf angewiesen sind. Etwa jene zwei, die aus der Nordwestschweiz stammen und jeweils in einer psychiatrischen Einrichtung arbeiten.

Das Paar will nicht mit Namen und Gesicht an die Öffentlichkeit. Sie möchten den Aussagen, die sie als Pflegerin und Pfleger tätigen, kein Gesicht geben, sondern im Namen vieler sprechen.

Im Interview erzählen sie vom Alltag mit psychisch Kranken in Zeiten des Coronavirus, von der Angst selbst angesteckt zu werden – und sie sprechen über das Unverständnis für Leute, welche die Forderungen des Bundes nicht ernst nehmen.

Was ist momentan die schwierigste Herausforderung, mit der ihr umgehen müsst?

Er: Ich arbeite auf der geschlossenen Abteilung und habe mit Akutpatienten zu tun. Bei uns häufen sich die Überstunden. Es stellt sich derzeit die Schwierigkeit, wie wir diese wieder kompensieren können. Gerade auch, wenn wir davon ausgehen müssen, dass wir erst am Anfang der Corona-Krise stehen und es künftig auch bei den Pflegern zu Ausfällen kommen kann. Dann wiederum müssen wir schauen, dass wir genug Leute haben, welche sich um die Patienten kümmern können.

Sie: Ich arbeite auf einer offenen Abteilung. Auf dieser ist es den Patienten, die nicht fürsorgerisch untergebracht sind, erlaubt, rauszugehen. Auch am Wochenende dürfen sie nach Hause. Dadurch sind wir Pfleger immer wieder dem Risiko ausgesetzt, dass Patienten das Virus in die Klinik bringen.

Könnte man diese Bewegungsfreiheit nicht einschränken?

Sie: Solange der Bund keine Ausgangssperre erlassen hat, ist das nicht möglich. Die Klinik hat schon mögliche Einschränkungen vorgenommen. Patienten dürfen sich beispielsweise nicht auf dem Areal mit anderen Patienten treffen. Auch Besuch ist nicht erlaubt. Die Patienten sind aber erfinderisch: Einer hat beispielsweise seinen Vater am Rand des Areals getroffen. Wir können ihn dann nur darum beten, den Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten.

Er: Auch bei uns ist es nicht ganz einfach, die Autonomie des Patienten dermassen einzuschränken und sie nicht herausgehen zu lassen. Das kann auch zu einer Verschlechterung des Gesundheitszustands führen.

Ihr arbeitet sehr eng mit Patienten zusammen. Wenn sich beispielsweise einer in einem ausserordentlichen Zustand befindet, müsst ihr den Patienten in manchen Fällen festsetzen. Habt ihr keine Angst, euch anzustecken?

Sie: Angst ist das falsche Wort. Es macht mir aber schon Sorgen. Ich gehöre aufgrund meines Asthmas zu den Risikopatienten. Da ich noch jung bin und mich mein Alter gewissermassen schützt, arbeite ich so lange, wie es geht. Ich probiere mich mit einer Maske und Handschuhen zu schützen und halte mich, wann immer möglich, riskanten Situation fern.

Er: Ich selber habe keine Angst vor einer Ansteckung. Mir bereitet mehr Sorgen, wenn ich dadurch meine Freundin anstecke.

Mit jeder Einweisung eines neuen Patienten steigt das Risiko, dass das Virus in die Klinik kommt. Dagegen können Kliniken nicht viel tun.

Er: Das ist so. Wir müssen alle Patienten aufnehmen, welche fürsorgerisch untergebracht werden müssen, sprich: selbst- oder fremd gefährdet sind. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Coronavirus auch in psychiatrischen Einrichtungen grassiert.

Seid ihr darauf vorbereitet?

Er: Die Klinik hat bereits jetzt Vorkehrungen für eine Quarantänestation getroffen. Dort drin sollen Patienten behandelt werden, die positiv auf Covid-19 getestet wurden.

Wer pflegt diese?

Er: Es wurde gefragt, ob es Freiwillige gibt, die das machen möchten. Ich habe vorläufig abgelehnt, weil meine Freundin Risikopatientin ist. Es gibt aber Pfleger, die sich gemeldet haben.

Denkt ihr, das durch das Coronavirus vermehrt Leute die Klinik aufsuchen werden, weil sie mit der aktuellen Situation nicht umgehen können?

Sie: Wir gehen davon aus, ja. Eine solche Situation triggert Menschen, die durch eine psychische Erkrankung vorbelastet sind, beispielsweise Erkrankte aus dem schizophrenen Formenkreis.

Er: Wenn die Kapazitäten steigen, müssen wir auch die Aufnahme einiger Patienten hinterfragen. Für Leute, die nicht akut selbst- oder fremd gefährdet sind, müssen wir andere Lösungen suchen. Das heisst aber nicht, dass sich psychisch Kranke nicht mehr an uns wenden dürfen. Es gibt keinen Aufnahmestopp.

Der Einsatz von Pflegerinnen und Pflegern stösst in der Bevölkerung auf viel Dankbarkeit. Leute klatschen zu vorgegebenen Zeiten auf ihren Balkonen, um ihre Solidarität kundzutun. Wie nehmt ihr diese wahr?

Er: Wir nehmen diese Solidarität gern an. In Basel beim Spital haben Fans des FC Basel ein Transparent aufgehängt, auf dem steht: «Unsere Helden tragen nicht blau-rot, sondern weiss». Das ist unglaublich motivierend.

Sie: Ja, die uns entgegengebrachte Dankbarkeit ist sehr schön. Die breite Öffentlichkeit realisiert endlich, dass die Pflege ein wichtiger Beruf ist. Ich hoffe, diese Solidarität reisst nicht ab, wenn wir die Corona-Krise überstanden haben. Patienten mit schlimmen Erkrankungen, die der Pflege bedürfen, wird es leider immer geben.

Wie sieht die Zusammenarbeit unter den Pflegern aus?

Sie: Die Zeit schweisst uns zusammen. Die Solidarität ist sehr gross. Wir helfen einander. Ich habe zum Beispiel angeboten, dass ich in der Nacht um 2 Uhr ausrücke, sollte jemand vom Nachtdienst kurzfristig erkranken und ausfallen.

Ist die jetzige Zeit womöglich auch eine Chance für eine steigende Anerkennung der Pflege?

Sie: Wir kämpfen schon lange für fairere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Wenn diese Forderungen endlich Anklang finden würden, wäre dies eines der einzig guten Dinge dieser furchtbaren Lage.

Er: Mir kommt gerade ein Spruch in den Sinn, der im Moment in den sozialen Medien die Runde macht: «Jetzt betteln alle darum, dass die Pfleger durchhalten. Als die Pfleger gebettelt haben, hat niemand zugehört.»

Seid ihr wütend auf die Leute?

Er: Nein, das sicher nicht. Was mich beschäftigt, kann man eher als Unverständnis ausdrücken. Ich verstehe nicht, warum Leute immer noch nicht kapieren, wie ernst die Lage ist. Wenn sie sich weiter so verhalten und sich in Gruppen in den Park setzen, stecken sich immer mehr Leute an. Das Gesundheitssystem droht an seine Grenzen zu kommen und dadurch auch wir Pfleger.

Sie: Ich frage mich, was den Leuten im Moment fehlt, um die Lage richtig einzuschätzen und sich an die Regeln zu halten. Sind es fehlende Informationen oder fehlt die Aufklärung? Dort müsste man meiner Meinung nach ansetzen.

Die Massnahmen, die der Bund erlassen hat, sind für euch kaum umsetzbar. Ihr könnt nicht einfach Homeoffice machen. Wie nehmt ihr diese Diskrepanz zwischen euch und dem Rest der Bevölkerung wahr?

Sie: Das habe ich mir noch gar nicht überlegt. Für mich ist es selbstverständlich, auch in diesen Zeiten meinen Job zu machen.

Er: Dadurch sind wir so beschäftigt, dass uns eigentlich gar keine Zeit bleibt, um uns Gedanken darüberzumachen, dass wir gerade an der Front arbeiten müssen.

Welche Massnahmen trefft ihr selber, um das Virus nicht aus der Klinik nach Hause wiederum nicht von Zuhause in die Klinik zu tragen?

Sie: Wenn wir nach Hause kommen, ziehen wir die Kleider, die wir in der Klinik getragen haben sofort aus und waschen sie.

Er: Wir halten uns selbstverständlich auch an die Vorgaben des Bundes: Kein ÖV, genügend Abstand zu anderen Menschen und regelmässiges Händewaschen. Im Moment treffen wir uns auch nicht mit unserer Familie oder Freunden.

Wie entspannt ihr euch in diesen turbulenten Zeiten?

Sie: Gutes Essen. Wir freuen uns immer auf den Abend, wo wir zusammen kochen. Manchmal gönnen wir uns etwas Leckeres vom Lieferdienst. Erst kürzlich haben wir Sushi bestellt. Zudem gehen wir mit unserer Hündin in die Natur. Das entspannt auch.

Er: Wir schauen auch, dass wir uns nicht allzu viel und permanent Nachrichten konsumieren und uns so immer mit dem Coronavirus beschäftigen. Manchmal finde ich es deshalb viel entspannter, arbeiten zu gehen: Da haben wir keine Zeit, um aufs Handy zu schauen und uns mit schlechten Nachrichten zu beschäftigen.

Die Coronavirus-Krise: Eine Chronologie

1. Dezember 2019: Ein Patient, der sich später als erster dokumentierter 2019-nCov-Fall erweisen soll, wird von Medizinern in Wuhan, China, untersucht.

Bild: Keystone (Symbolbild)

2. Januar 2020: Es wird bestätigt, dass 41 der Krankenhauspatienten in Wuhan, China, unter dem 2019-nCoV leide. 27 Patienten waren direkt dem Huanan Seafood Wholesale Market ausgesetzt.

Bild: Keystone

Bild: WHO/www.who.int

20. Januar: Sprunghafter Anstieg der neuartigen Lungenkrankheit: Die Krankheit hat sich erstmals auch ausserhalb China verbreitet. Drei Menschen sind daran bereits gestorben. Auch Südkorea meldet den ersten Fall.

Bild: Keystone/EPA/EPA/Stringer China Out

31. Januar: Zehn Schweizer möchten China verlassen. Das BAG informiert über den «logistisch herausfordernden» Rückflug der Schweizer aus Wuhan.

Bild: Keystone

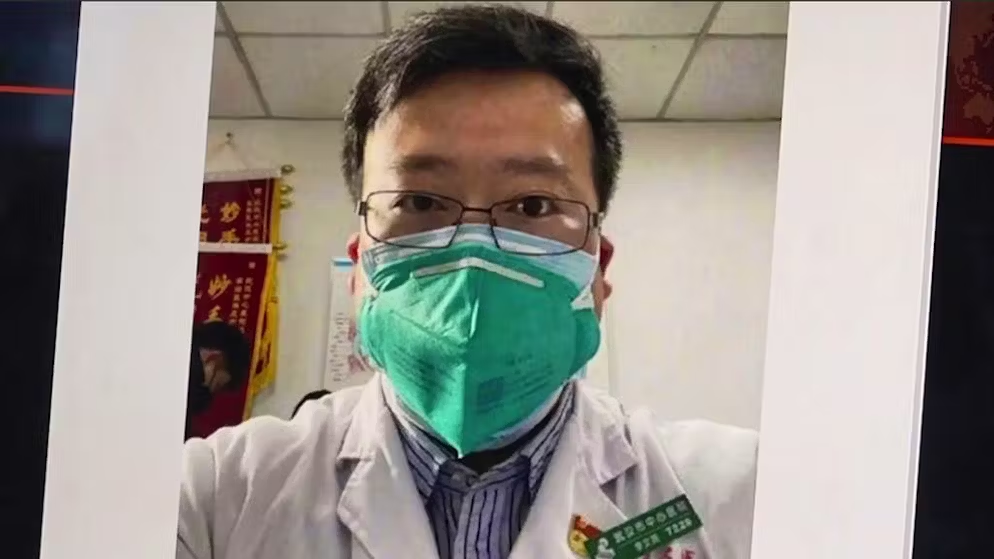

7. Februar: Der Arzt Li Wenliang stirbt. Er war bekannt, weil er offenbar schon am 30. Dezember vor der neuen Coronavirusvariante (Rückkehr von SARS) gewarnt hatte.

Bild: dpa/SDA

21. Februar: Italien bestätigt 17 Fälle, womit sich die Gesamtzahl Infizierter auf 20 erhöht. Die Behörden meldet auch den ersten Todesfall, ein 78-jähriger Mann stirbt an Covid-19.

Bild: Keystone

25.Februar: «Es war nur eine Frage der Zeit, jetzt ist es so weit»: Ein 70-jähriger Mann aus dem Tessin ist positiv auf das neue Coronavirus getestet worden, wie die Behörden informieren.

Bild: Keystone/Bluewin

28. Februar: Bundesrat untersagt alle Grossanlässe: Der Bundesrat verbietet wegen des grassierenden Coronavirus alle öffentlichen Grossveranstaltungen mit mehr als tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das Verbot gilt laut dem Departement des Innern bis zum 15. März und wurde aufgrund der besonderen Lage verhängt.

Bild: Keystone

29. Februar: Erster Covid-19-Toter in den USA. US-Vizepräsident Mike Pence leitet den dortigen Krisenstab.

Bild: Screenshot Bluewin

1. März: Die Session der eidgenössischen Räte geht mit einigen Einschränkungen los. Nationalratspräsidentin Isabelle Moret (FDP/VD, rechts) verbietet den Ratsmitgliedern, darunter Magdalena Martullo-Blocher (SVP/GR, links) das Tragen von Masken.

Bild: Keystone/Alessandro Della Bella

5. März: Der erste Coronavirus-Todesfall in der Schweiz: Eine 74-jährige Frau, die im Universitätsspital Lausanne behandelt wurde, verstirbt. Sie litt an einer chronischen Krankheit.

Bild: Keystone/Laurent Gilliéron

8. März: Um die Verbreitung des Virus einzudämmen, erlässt Italien beispiellose Massnahmen. Im Norden des Landes gilt vorerst bis April ein grundsätzliches Ein- und Ausreiseverbot. Betroffen ist auch die Wirtschaftsmetropolen Mailand (im Bild der Hauptbahnhof der Stadt).

Bild: EPA/Mourad Balti Touati

9. März: Die Börsen befinden sich weltweit im Sinkflug, in New York wurde gar der Handel ausgesetzt. Es entstehen Verluste in Milliardenhöhe.

Bild: Keystone

11. März: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Verbreitung des Coronavirus als Pandemie eingestuft. Angesichts der weltweiten Ausbreitung des Erregers sei er «tief besorgt» über das «alarmierende Niveau der Untätigkeit» im Kampf gegen das Virus, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf.

Bild: Keystone

13. März: Die UEFA hat den Spielbetrieb in der Champions League und in der Europa League wegen der Coronavirus-Krise vorerst ausgesetzt. Sämtliche Partien der nächsten Woche wurden abgesagt, wie die UEFA mitteilte.

13. März: Der Bundesrat verschärft die Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus deutlich. Neu sind Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmenden verboten, zudem wird in allen Schulen der Präsenzunterricht vorerst bis Anfang April gestoppt.

Bild: Keystone

15. März: Die eidgenössischen Räte brechen ihre Frühjahrssession angesichts der schnellen Ausbreitung des Virus ab.

Bild: Keystone

17. März: Nachdem der Bundesrat die Situation in der Schweiz tags zuvor als «ausserordentliche Lage» einstuft, befindet sich die Schweiz ab 0 Uhr praktisch im Ausnahmezustand. Läden, Restaurants, Bars, Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe werden bis zum 19. April geschlossen. Ausgenommen die Gesundheitseinrichtungen und die Lebensmittelläden. Öffentliche und private Veranstaltungen sind verboten.

Bild: Keystone

An den Schweizer Grenzen zu Deutschland, Österreich und Frankreich gibt es seit 17. März wieder Kontrollen. An den Grenzen zu Italien wurden solche bereits am Freitag, 13. März eingeführt. Auch die EU macht die Aussengrenze dicht.

Bild: Keystone

18. März: Die Abstimmung über die Zuwanderungsinitiative ist wegen der Coronavirus-Pandemie verschoben worden. Der Bundesrat hat beschlossen, auf die Durchführung der für den 17. Mai geplanten eidgenössischen Volksabstimmungen zu verzichten. (Symbolbild)

Bild: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

19. März: Italien hat im Zuge der Coronavirus-Pandemie mehr Todesfälle als China gemeldet und ist damit das Land auf der Welt mit den meisten offiziell gemeldeten Toten. Bisher seien 3'405 Menschen gestorben, teilte der italienische Zivilschutz am Donnerstag in Rom mit. Die Zahl der Toten in Italien stieg innerhalb eines Tages um 427.

Bild: KEYSTONE/EPA/FOTOGRAMMA

20. März: Im öffentlichen Raum – also etwa auf der Strasse, am Seeufer oder in Parks – sind neu jegliche Menschenansammlungen von mehr als fünf Personen verboten. Bei Nichtbeachtung dieser Regelung hat man mit Ordnungsbussen zu rechnen.

Bild: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

22. März: Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel muss sich in der Corona-Krise selbst in häusliche Quarantäne begeben. Sie hatte Kontakt zu einem infizierten Arzt.

Bild: KEYSTONE/DPA/Michael Kappeler

23. März: Mehr als 15'000 Tote und immer striktere Ausgangsbeschränkungen für rund 1,7 Milliarden Menschen rund um den Globus – weltweit breitet sich angesichts der Coronavirus-Pandemie zunehmend ein Gefühl von Panik aus. Mehr als 50 Länder und Gebiete schränken deshalb die Bewegungsfreiheit ihrer Bürger ein.

Bild: DPA

24. März: Die Olympischen Spiele in Tokio werden wegen der Corona-Pandemie ins Jahr 2021 verschoben. Darauf einigten sich das Internationale Olympische Komitee und die japanischen Gastgeber am Dienstag, wie das IOC mitteilte.

Bild: KEYSTONE

25. März: Als zweites Land in Europa meldet Spanien mit 3'434 Fällen mehr Tote als in China erfasst wurden. Der US-Senat beschliesst ein Konjunkturpaket in Billionenhöhe, um die wirtschaftlichen Folgen der Krise zu mindern.

Bild: Keystone

29. März: Mit über 140'000 sind in den USA jetzt mehr Infektionen bekannt als in jedem anderen Land der Welt offiziell erfasst wurden.

Bild: Keystone

5. April: Queen Elizabeth II. hat in einer Fernsehansprache ihr Volk zum Durchhalten und zu eiserner Disziplin in der Coronavirus-Pandemie aufgerufen. Abgesehen von den Weihnachtsansprachen war es erst die vierte solche Rede der seit 1952 amtierenden Königin.

Bild: Keystone

7. April: Der britische Premierminister Boris Johnson wird wegen seiner Covid-19-Erkrankung jetzt auf der Intensivstation eines Londoner Krankenhauses behandelt.

Bild: KEYSTONE/AP/Andrew Parsons10 Downing Street

8. April: In der Schweiz werden die Massnahmen gegen die Pandemie um eine Woche verlängert und dauern nun bis 26. April. Für die Zeit danach stellt der Bundesrat (im Bild: Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, Gesundheitsminister Alain Berset) erste Lockerungen in Aussicht.

Bild: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

9. April: Die Zahl der weltweit nachgewiesenen Sars-CoV-2-Fälle hat die Marke von 1,5 Millionen überschritten. Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet wegen der Coronavirus-Pandemie mit den schlimmsten wirtschaftlichen Auswirkungen seit der Weltwirtschaftskrise 1929.

Bild: Keystone

12. April: Der britische Premier Boris Johnson ist aus dem Spital entlassen worden. «Ich habe heute das Krankenhaus nach einer Woche verlassen», berichtete er in einer über Twitter verbreiteten Videobotschaft. Der staatliche Gesundheitsdienst NHS (National Health Service) habe sein Leben gerettet.

Bild: Keystone/Pippa Fowles/10 Downing Street via AP

14. April: Österreich wagt den ersten Schritt zurück in die Normalität. Kleinere Geschäfte und Baumärkte dürfen wieder öffnen, Kunden müssen allerdings einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Bild: Keystone/epa/Christian Bruna

15. April: US-Präsident Donald Trump stoppt die Beitragszahlungen für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und wirft ihr «schlechte Handhabung und Vertuschung» vor.

Bild: Keystone

16. April: Einen Monat nach Ausrufen der ausserordentlichen Lage stellt der Bundesrat erste Lockerung des Lockdowns vor. Ab 27. April dürfen Spitäler wieder sämtliche Eingriffe vornehmen, Coiffeure, Baumärkte, Gartencenter, Blumenläden und Gärtnereien öffnen unter Hygieneauflagen wieder.

Bild: Keystone

17. April: Die chinesische Stadt Wuhan korrigiert die Zahl der Corona-Toten überraschend um rund 50 Prozent nach oben. Demnach sind in der zentralchinesischen Metropole, in der die Pandemie ihren Ausgang genommen hatte, weitere 1'290 Menschen an Covid-19 gestorben. Die Gesamtzahl der Toten in Wuhan erhöht sich auf 3'896 Tote.

Bild: Keystone

18. April: Laut Experten dürften Ferien im Ausland in diesem Jahr kaum möglich sein. Christian Laesser, Professor für Tourismus an der Universität St. Gallen, geht davon aus, dass es noch bis 2021 Einschränkungen bei Auslandsreisen geben werde.

Bild: Keystone

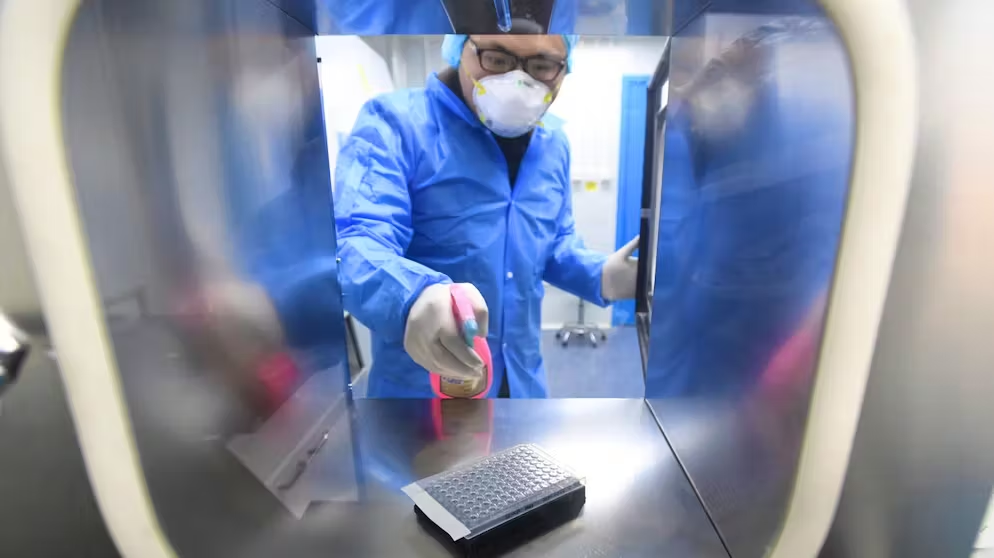

19. April: Das Institut für Virologie in Wuhan wehrt sich gegen US-Vorwürfe, Schuld an der Coronavirus-Pandemie zu sein. Die US-Geheimdienste hegen den Verdacht, dass das Viruds nicht von einem Wildtiermarkt in Wuhan auf den Menschen überging, sondern aus einem ausserhalb der Millionen-Metropole gelegenen Bio-Labor stammt.

Bild: Keystone

21. April: Nun fällt auch das Münchner Oktoberfest der Coronapandemie zum Opfer: Das grösste Volksfest der Welt wird in diesem Jahr abgesagt.

Bild: Keystone

22. April: Neu empfiehlt das BAG Tests für alle Patienten mit Symptomen von Covid-19. Bisher wurden nur Menschen mit Vorerkrankungen und Spitalpatienten getestet sowie Gesundheitspersonal. Die erweiterten Kriterien seien Teil einer neuen Teststrategie während der schrittweisen Öffnung des Lockdowns ab dem 27. April.

Bild: Keystone

23. April: Die Coronakrise brockt der Schweiz den stärksten Einbruch der Wirtschaftsaktivität seit 1975 ein. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) rechnet mit einem Absturz des Bruttoinlandproduktes (BIP) im laufenden Jahr um 6,7 Prozent, wie es mitteilt. Das wäre der stärkste Rückgang seit der Ölkrise 1975.

Bild: Keystone

24. April: US-Präsident Donald Trump ermuntert Forscher bei einer Pressekonferenz im Weissen Haus unter anderem dazu, im Kampf gegen das Coronavirus Möglichkeiten zu prüfen, Menschen direkt Desinfektionsmittel zu spritzen.

Bild: Keystone

27. April: Bereits wenige Minuten nach der ersten Wiedereröffnung nach dem Lockdown haben sich vor einigen Baumärkten in der Schweiz lange Schlangen gebildet. In Niederwangen BE musste der Zugang mit Autos zur Bauhaus-Filiale kurz nach sieben Uhr wieder gesperrt werden.

Bild: Keystone

28. April: Dass die Coronakrise die Steuerzahler noch jahrelang belasten wird, liegt fast schon auf der Hand. Für dieses Jahr rechnet Finanzminister Ueli Maurer mit einem ausserordentlichen Defizit von bis zu 55 Milliarden Franken.

Bild: Keystone

29. April: Der Bundesrat lockert im Sport die Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Ab 11. Mai 2020 sind – unter Voraussetzungen wie Schutzkonzepte und Hygienevorschriften – wieder Trainings möglich. Vorgesehen ist ausserdem, in den Profiligen den Spielbetrieb unter Ausschluss der Öffentlichkeit ab 8. Juni 2020 zuzulassen.

Bild: Keystone

2. Mai: Die USA erlauben den begrenzten Einsatz des Ebola-Wirkstoffs Remdesivir bei Covid-19-Patienten in Spitälern. Die Ausnahmegenehmigung sei angesichts der Coronavirus-Pandemie «in Lichtgeschwindigkeit» zustande gekommen.

Bild: Keystone

4. Mai: Die Eidgenössischen Räte beginnen die ausserordentliche Session: Sie findet aus Platzgründen auf dem Berner Messegelände statt, um die vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) verordneten Abstand- und Hygieneregeln einzuhalten. Der Nationalrat genehmigte am ersten Tag Kredite im Umfang von rund 57 Milliarden Franken

Bild: Keystone

4. Mai: Eine globale Allianz gegen das Coronavirus hat 7,4 Milliarden Euro (rund 7,8 Milliarden Franken) für die Suche nach Impfstoffen und Medikamenten gesammelt. Die Schweiz stellte laut Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga einen Beitrag von total 400 Millionen Franken in Aussicht.

Bild: Keystone

5. Mai: Ab dem 11. Mai – und damit deutlich früher als ursprünglich geplant – können Beizen wieder öffnen. Doch müssen Schweizer Wirte und Gastrounternehmer ein striktes Schutzkonzept umsetzen und zum Beispiel sicherstellen, die Kontaktdaten der Gäste aufnehmen zu können

Bild: Keystone

7. Mai: Der Schweizer Arbeitsmarkt hat im April die Folgen der Coronakrise zu spüren bekommen. Die Arbeitslosenquote stieg auf 3,3 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilte.Der Bund erwartet im Jahresverlauf sogar bis zu fünf Prozent.

Bild: Keystone

7. Mai: Die Stimmung in der Bevölkerung kippt offenbar nach sieben Wochen Corona-Notrechtsregierung durch den Bundesrat: Nur noch 15 Prozent der im Auftrag der SRG Befragten bezeichneten sie als gut, und die wirtschaftliche Lage beurteilten erstmals mehr als die Hälfte (57 Prozent) als schlecht bis sehr schlecht.

Bild: Keystone

11. Mai: In der Schweiz öffnen Restaurant und alle Geschäfte wieder – allerdings mit Einschränkungen. So dürfen maximal vier Personen oder eine Familie an einem Tisch sitzen, zwischen den einzelnen Gruppen muss ein Mindestabstand eingehalten werden. Manche Gastronomen behelfen sich mit Trennscheiben aus Plexiglas.

Bild: Keystone